トピック

ASUSのWi-Fi 7対応ゲーミングルーターがお手頃価格で登場!! 有線LANを充実させつつデュアルバンドでコンパクト&高コスパを実現

- 提供:

- ASUS JAPAN株式会社

2025年11月20日 06:00

ASUSからWi-Fi 7対応のゲーミングルーター「ROG Strix GS-BE7200X」が発売された。

「ROG」は「Republic of Gamers」の略で、ASUSのゲーミングブランドの名称だ。マウスやキーボードといったデバイスから、PC本体、モニターなど幅広い製品を展開ししており、最近だと、マイクロソフトとタッグを組んだポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」が注目を集めた。PCゲーミング界隈ではトップクラスのブランドだ。

それだけに価格も高い……というイメージもあるが、本機の市場想定価格は3万円台。Wi-Fi 7対応のゲーミングルーターとしては、意外とリーズナブルな価格設定である。

本機のポイントは、Wi-Fi 7という最新の無線規格を採用しつつ、有線接続のゲーミング環境を最優先に考えているところだ。未だにWi-Fi 5以前の規格で1Gbpsの有線LANというような古いWi-Fiルーターを使っているゲーマーが、最新環境に移行するのに最適な製品である。その理由を、実機の使用感も含めてお伝えしよう。

現代のPCゲーミング環境に合わせたスペック

まずはスペックを確認しよう。

ASUSはWi-Fiルーター製品では珍しく、CPUやメモリなど詳細なスペックを公開している。発売中の製品群を一覧・比較できるウェブサイトも用意されているので、購入の際の参考にしていただきたい。

| 項目 | 内容 |

| CPU | MediaTek MT7988D(トライコア、1.8GHz) |

| メモリ | DDR4 1GB |

| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |

| 最大速度(2.4GHz帯) | 1376Mbps |

| 最大速度(5GHz帯) | 5764Mbps |

| Wi-Fiストリーム数 | 4×4(5GHz帯)、4×4(2.4GHz帯) |

| WAN | 10GBASE-T×1 |

| LAN | 2.5GBASE-T×1、1000BASE-T×4 |

| USB | 3.2 Gen1×1 |

Wi-Fi 7対応のデュアルバンドルーターで、5GHz帯と2.4GHz帯にそれぞれ4ストリームという構成。Wi-Fi 7の特徴の1つである6GHz帯を非搭載とした割り切りが手頃な価格を実現できている最大のポイントだろう。PCゲーマーは基本的に有線接続を使うはずなので、ここは割り切っていいポイントだ。

有線接続は、WAN側が10Gbps、LAN側は2.5Gbpsが1基と1Gbpsが4基という構成。最近は10Gbps対応のインターネット回線も増えてきているので、規格的にフル対応する価値はある。

ならばLAN側が2.5Gbpsなのはなぜか。最近のゲーミングPCでは、有線LANに2.5GBASE-Tを採用するのが主流になっている。5GBASE-Tや10GBASE-Tの製品もあるがまだ少数だ。コストと性能のバランスが取れるのが、今は2.5Gbpsなのだろう。本機もそれに合わせた無駄のない構成になっている。

もちろんPCが10Gbpsに対応するならLANも10Gbpsの方がいいのは確かだが、実のところオンラインゲームはプレイ中にそれほど大容量の通信を必要としない。必要になるのはゲームのダウンロード時くらいだろう。その点でも、本機は時代に見合った構成と言える。

残りのLANポートは、家庭用ゲーム機やその他機器に接続することを思うと、まだ1Gbpsでいいだろう。LANポートが計5基と多めに搭載されているのは、ゲーマーが接続したい機器はゲーム機の数だけ増える、ということを分かってくれている。

全体として、『現代のPCゲーミング環境に最適な構成を、過不足なくリーズナブルに提供しよう』というスペックだと感じられる。ゲーミング向けなら全て最高峰、というのも考え方の1つだが、本機は他のところにゲーミング向けの付加価値を持つ製品だということだ。

ボックス型の筐体を採用

次は外見をチェックしていく。本機はボックス型のデザインを採用しており、ゲーミングルーターにありがちな外部アンテナがない。アンテナは内部に8本搭載しているそうだ。

本体サイズは90×225×225mmで、A5判の漫画本とだいたい同じ高さ(奥行きはかなり余る)。厚みがあるので、スタンド等を使わず安定して置ける。一般的な縦置き型のWi-Fiルーターと置き換える場合も、スペース的にはそう難しくないと思う。

本体正面には「ROG」の大きなロゴが描かれており、電源を入れると点灯する。この自己主張の強さはゲーミング向け製品らしい。なお設定で色のパターンを変えられるほか、明るさを下げたり、消灯したりもできる。

端子類は全て背面にまとめられている。幅が広いためスペースに余裕があり、LAN端子は2列に分かれた配置になっている。コネクターのツメがそれぞれ外側にくるレイアウトになっていて脱着しやすさに工夫が見られる。Wi-Fiルーターとしては珍しい配置ではあるが、1000BASE-TのLANポートだけが2列になっていると覚えておくとよさそうだ。WPSボタンやUSB端子も背面に用意されている。

前面以外の5面にはスリットがあって、放熱性能を高めるデザインとなっている。ACアダプターは縦長型。サイズはやや大きめなので、マルチタップを使う場合は挿す場所を選ぶかもしれない。

内蔵アンテナでも抜群の遠距離性能

続いてはWi-Fiの速度を測定する。計測にはiPerf3を使い、クライアントとなるPCは160MHz幅の2882Mbpsに対応したもの。サーバー側は2.5GBASE-Tで有線接続されたPC。同室内での近距離通信のほか、筆者宅である3LDKのマンションで、本機と子機が最も遠方になる部屋に設置し、間にある3枚の木製扉を閉じた状態で通信した。5GHz帯の制御チャンネルは120に設定。

| 上り | 下り | |

| 近距離 | 1885 | 2084 |

| 遠距離 | 469 | 435 |

※単位はMbps。iPerf3はパラメーター「-i1 -t10 -P10」で10回実施し、平均値を掲載

近距離での通信は、下りでは2Gbpsを安定して超えている。上りも約1.9Gbpsで、サーバー側の2.5Gbpsの有線接続の限界値に近づいてきた。

遠距離通信では、アンテナ内蔵タイプなので、電波の飛びは若干悪いかもと思ったが、しかし結果は上り下りとも400Mbps台とかなり速い。過去に同じ環境でテストしてきた製品と比べても抜群の速度だ。

さらに、テストを繰り返した時の速度のばらつきが小さいのも特筆すべきものだ。特に遠距離では速度のブレが大きくなるものだが、どの試行においても通信の途切れが全く見られなかった。テスト環境はワーストケースを想定したものだが、それでも家中どこでも安定した通信ができているのは素晴らしい。

セットアップはスマホアプリに従うだけ

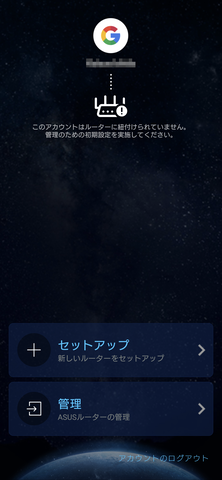

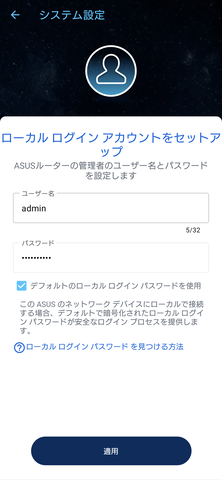

次は本機のセットアップを見ていこう。筆者宅はONUと分離不可な内蔵ルーターなので、今回は2重ルーターの形で接続している。

本機のWAN端子にLANケーブルを接続したら、電源を入れる。そして無料のスマホアプリ「ASUS Router」を起動する。このアプリはセットアップだけでなく、その後の設定変更などにも使用する、ASUS製ルーター用の管理ツールだ。

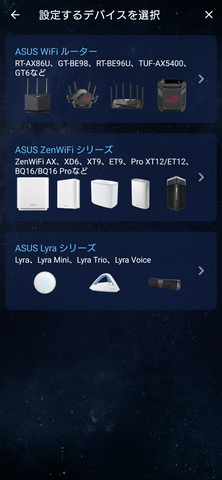

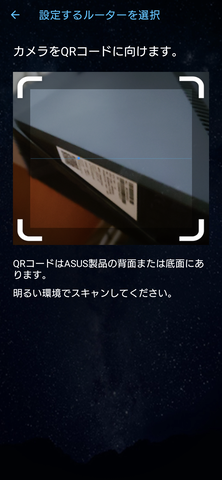

アプリを起動したら、あとは画面の指示に従うだけでいい。つまずきそうな場所は最初の本体認識作業ぐらいだろうか。簡単なのは、「カメラを有効にし、スキャン」のボタンを押して、ルーター本体裏にあるQRコードを読み込む方法だろう。自動検索を使って探す方法もあるが、その場合には、本体に同梱されているWi-Fiのパスワードを入力する必要がある。

途中、「Wi-Fiネットワークを作成する」の際には「個別のワイヤレスネットワーク設定」を選ぶと、2.4GHz帯と5GHz帯を分けてSSIDとパスワードを設定できる。Wi-Fi 7の新機能であるMLO(Multi-Link Operation)を使いたい場合は1つのSSIDにまとめる必要があるが、セットアップ後に追加設定が必要になる。

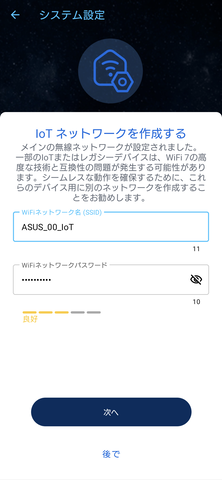

その次に、「IoTネットワークを作成する」が表示される。これは一部のIoT機器などでWi-Fi 7との互換性問題が発生する可能性があるため、メインとは別のIoT機器用のネットワークを作れるというもの。使用は必須ではないので、不要なら「後で」を選んで先に進む。

あとは今後のセットアップ時に本機にログインするためのIDとパスワードを登録し、しばらく待てばセットアップが完了する。設定したSSIDとパスワードをスマホに登録し、本機に接続できれば、「ASUS Router」の画面が管理用の画面に移行する。

PCゲーマーだからと言ってWi-Fiルーターに詳しいとも限らないので、セットアップをサポートしてくれるスマホアプリはとても頼りになる。詳しい方であっても、PCに設定を書いたり、有線接続したりする必要もなく、とても手軽にセットアップを終えられるので便利だ。

多数のゲーミング機能を搭載

次は本機のゲーミング機能を見ていこう。最も分かりやすいのが、2.5GBASE-T端子がゲーミング専用ポートになっていること。特に設定を必要とせず、接続されたデバイスから送信されるゲームの通信を優先する。ゲーミング専用ポートに接続したPCのゲームは、LAN内の通信が混雑しても安定して通信しやすくなる、ということだ。

また「Adaptive QoS」機能を使えば、ゲームやストリーミングなど、特定分野の通信を優先させる設定もできる。ゲームの通信を優先させるだけでなく、テレワーク中のWeb会議の通信を最優先させる、といった設定にもできる。

Wi-Fi環境でもゲーミング機能が充実している。5GHz帯の通信では、同じ周波数帯を使う気象レーダーや航空機レーダーなどの電波干渉があった際に、別のチャンネルに通信を切り替える「DFS」という仕組みがある。通常、「DFS」が発動すると、変更先のチャンネルが使用できるかどうかのスキャンが行われるが、1分程度は5GHz帯が切断された状態になる。Wi-Fiルーターの起動時、5GHz帯のSSIDがしばらく見つからないのもこの仕組みによる。

これを回避するため、本機には「Zero Wait DFS」が搭載されている。使用できるチャンネルを常に監視し、「DFS」が発動した際にも瞬時に別のチャンネルへ変更することで、通信切断を起こさないとしている。これは意図的にテストするのが困難なので未確認だが、この機能があれば5GHz帯も安心してフルに使える。

「モバイルゲームモード」の設定では、Wi-Fi機器からのゲームの通信を優先する機能が使える。スマホでのオンラインゲームのほか、Nintendo SwitchのようにWi-Fi通信を基本とするゲーム機で有効に働く。「モバイルゲームモード」の画面から「開始」をタップするだけで使える手軽さもいい。

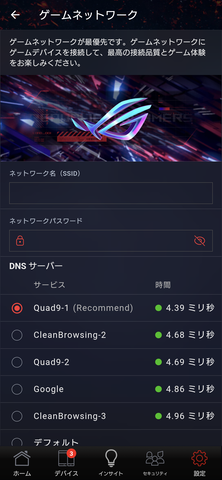

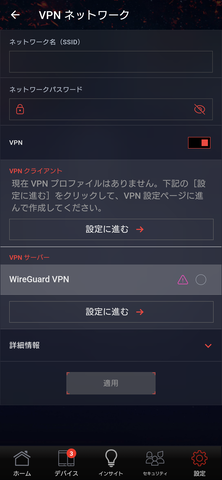

「ゲストネットワーク」の機能の中には、「スマートホームマスター」という機能がある。ゲストネットワークと同様、新たなSSIDを発行して別のWi-Fiネットワークを作る機能だが、ゲームや子供向け、先述のIoT用など、用途に応じたWi-Fiネットワークを提供できる。

このうち「ゲームネットワーク」では、高速なDNSサーバーが自動で検索され、このSSIDを利用している場合に限って選んだDNSサーバーを適用する。ほかにも当該SSIDでの通信のみ指定したVPN接続を経由させる「VPNネットワーク」など、用途に応じた特殊機能を盛り込んでいる。

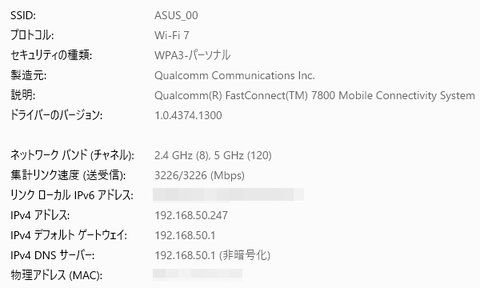

先述のMLOについては、ネットワークの設定から「クライアント向けMLOフロントホール」をオンにすることで有効化される。この際、2.4GHz帯と5GHz帯でSSIDを分けている場合は、1つのSSIDに統合される。

MLOに対応したPCで接続すると、ネットワークバンドの項目に2.4GHzと5GHzが併記され、集計リンク速度が3226Mbpsとなり、5GHz帯のみの時の2882Mbpsより高くなっている。ただし、この状態でiPerf3による測定を行っても、最高速度は5GHz帯のみの接続の時と変化はなかった。

セキュリティやメッシュなど他の機能も多彩

通信そのもの以外でも注目点がある。まずはセキュリティ面で、本機には商用グレードの「AiProtection」が搭載されている。ウイルスや悪質なウェブサイトへのアクセスを常時監視してブロックする機能があり、PCやスマホの安全性を高められる。

「AiProtection」自体も便利なものだが、ASUSでは本機能を永年無料で提供しているというのが特筆すべきポイント。他社の製品でも同種のセキュリティツールを搭載したものはあるが、おおむね無料なのは1年程度で、以降はサブスクリプションに移行するなど追加費用が求められるものが多い。その点、本機では追加費用なしで使い続けることができる。

「Extendable Router」と呼ばれるメッシュ機能も便利だ。ASUS製ルーターには「AiMesh」というメッシュネットワーク機能が搭載されており、機種を問わずスマホアプリの操作で複数(最大5台)の機器が連携し、メッシュネットワークを構築できる。

この先、転居して本機だけではWi-Fiの電波が家全体をカバーできなくなった時に、「Extendable Router」対応の製品を追加すれば、簡単にメッシュネットワーク化できる。あるいは旧型の機種をメッシュの子機に流用するといったことも可能だ。

USBポートも意外と重宝する。適当なUSBストレージを接続し、Sambaを有効化すれば、Windowsのファイル共有と同じようにネットワーク上の共有ストレージになる。いわゆるNASとして便利に活用できる。

本体正面にあるロゴのLEDも、このアプリで調整できる。「ナイトモード」を選ぶと光が暗くなり、「Aura RGB」をオフにすると消灯する。色味やエフェクトも選択可能だ。

まさにPCゲーマーのためのWi-Fiルーター

最初にも述べたが、本機はWi-Fi 5などの古い製品を使い続けているPCゲーマーには、とても乗り換えやすい製品だと思う。PC側に2.5GBASE-TのLANポートがあり、インターネット回線も10ギガ回線などを考えているなら、ベストなタイミングと言える。

古いWi-Fiルーターもまだ十分使えている、と思う方もいるだろうが、ネットワーク接続自体に問題はなくても、古い製品の場合、サポートがすでに終了して脆弱性があっても対応されないなど、危険な状態になっている可能性がある。WPA3などの最新セキュリティ規格に対応し、メーカーのサポートを得られる新しい製品を導入して、安全に使ってほしい。

そうでなくとも、Wi-Fiルーターが古くなれば、ある日いきなり故障してインターネットが使えなくなることもあり得る(筆者は2度体験した)。ネットワークの性能向上、および安全面の強化から、買い替えは検討した方がいい。

フレッツ光のIPv6 IPoEへの対応についても、v6プラス、OCNバーチャルコネクト、DS-Lite(クロスパス、transix)、IPv6オプションの各設定項目が用意されており、ほとんどのサービスに対応できる状況だ。

そして本機を選ぶうえで意外と重要なのが、外見だ。ブックシェルフ型のスピーカーのような筐体は、外部アンテナもなく、日本ではメジャーな縦置き型のWi-Fiルーターと交換しやすい。コンパクトでありつつ、ゲーミング性能はトップクラスの製品を探しているなら、本機はかなり魅力的な製品になる。

「ROG」ブランドらしく、現代のPCゲーマーの環境をよく調べて、フィットする製品を開発しているのが分かる。そしてPCゲーマーなら「ROG」ブランド製品の所有欲を比較的リーズナブルに満たせるし、ゲーミングデバイスっぽい四角い外見も気に入るのではないかと思う。Wi-Fiの強化だけでなく、有線接続を快適で安全にする意味でも良い製品だ。