掘り下げると長くなるネットの疑問

「ほとんどがWi-Fiでつながる時代に、有線LANはどういう目的で使われているんですか?」~ネットの疑問をIIJに聞きました

2025年9月17日 06:15

| 【今回の質問】 |

|---|

| スマートフォンもPCも無線LAN(Wi-Fi)を使っていて、家庭でも学校でも職場でも、有線LANを使う機会がありません。今でも有線LANがあるのはなぜで、主にどういう用途で使われるのでしょうか? |

そして、そこから、さまざまな世代や立場の人たちの「共通言語」となるような、インターネットに関する基礎的な理解を見つけ出したいと考えています。本連載に関しては、編集部コラム「IIJの皆さんと『掘り下げると長くなるネットの疑問~IIJに聞きました』という連載を始めます」も、あわせてご覧ください(編集部)。

今回の回答者: 広報部 堂前清隆さん

広報部 技術統括部長

ウェブアプリケーションの開発やデータセンターの建設などを手掛けたのち、現在は広報部技術統括部長としてインターネット技術をIIJ公式ブログ「IIJ Engineers Blog」などで紹介しています。

X(旧Twitter)アカウントは@IIJ_doumae

堂前さん:これはなかなかお答えするのが難しい質問で、私が再び登場することになりました。確かに、初めてスマートフォンやPCに触れたときから無線LANが当たり前だった世代には、有線LANはケーブルがわずらわしいだけに感じられるかもしれないですね。

——有線LANしか使えない機器もあることや、サーバールームのような高速通信が必要な環境などで有線LANが使われることは知っています。ですが、一般ユーザーの環境は、こういう言い方も変だとは思いますが「有線から無線に進化」して、有線は要らなくなっていくようなイメージを持っていた頃もあったもので、今も有線LANが使われ続けるのはなぜかを伺いたいと思っています。

堂前さん:なるほど。今回は、2025年の時点で「なぜ有線LANが使われるのか?」を分かりやすく説明するとしたら? というお題として、あまり長くならないよう、ポイントを考えてきました。

先に結論を言うと、今も有線LANが使われるのは「有線LANの方が無線LANよりも『性能がいい』から」です。それでは、この「性能がいい」とはどういうことか? が、今回の話の中心となります。

今回は図を描いて説明した方が分かりやすいと思って、ホワイトボードも用意しました。よろしくお願いします。

——よろしくお願いいたします!

ネットワークを「通信路」で考える

堂前さん:そもそも、ネットワークにおける通信とは何か? と考えてみましょう。

インターネットにある何かのサービスに接続したWi-Fiルーターと、家にあるスマートフォンやPCといったデバイスの間のように、2つの機器の間でデータをやり取りするのが通信です。そのとき、必ずデータがやり取りされる径路があります。これを通信のためのデータの通り道ということで「通信路」と呼ぶことにします。

——有線LANならケーブル、無線LANなら無線の電波が通信路になる、というわけですね。

堂前さん:そうですね。その通信路にデータが流れます。一般に使われる単位「bps」(Bit per Second)を使って、1Gbps、この後の話を分かりやすくするために1000Mbpsのデータが流れるとしましょう。

——ちなみに、この「bps」という単位は、「速度」と言われることもあれば「帯域」と言われることもありますが、何の単位だと考えるのがいいでしょうか?

堂前さん:「bps」は日本語でいえば「ビット毎秒」で、「0」か「1」かのデータを1秒あたりにどれだけ通信できるか、という性能を表します。これが、一定のデータ量をどれだけの時間で通信できるか、という意味で「速度」と言われることもありますし、一定の時間にどれだけのデータ量を通信できるか、という意味では「帯域」(広いほど単位時間あたりに通信できるデータ量が大きい)と言われることもありますね。

分かりやすい方で捉えていただければ構いませんが、一般的には「(通信)速度」の単位とすることが多いと思います。以降でも「速度」ということにしておきましょう。

複数のデバイスを快適に使うため、通信路を複数に分ける

堂前さん:さて、Wi-Fiルーターとスマートフォンの間で1000Mbpsの速度で通信している環境に、もう1台スマートフォンを接続するとします。有線LANだとスイッチングハブを用意して台数分ケーブル接続することになりますが、無線LANではケーブルがないので、1台のWi-Fiルーターに複数台を接続しますね。

2台を接続したら通信できるデータ量を分け合う必要があるので、1台あたりの速度は1000Mbpsが500Mbpsになります。4台接続したら250Mbps。実際はこんなに均等になるわけではありませんが、多く接続するほど速度が落ちてしまうのは確かです。

実際には、1000Mbpsが500Mbpsになっても、よほど大量の通信をしているときでもなければ、速度低下に気づくことはないでしょう。ですが、何十Mbpsといった速度になると、明らかに体感として速度低下が分かるようになります。

これでは困るので、通信路を複数に分けるようにします。無線LANの場合、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯と複数の周波数帯があることをご存知かと思います。さらに、1つの周波数帯の中に「チャンネル」と呼ばれる細かな周波数の幅ごとの区切りがあります(周波数についての詳細な説明は省略します)。

この、1つのチャンネルが1つの通信路にあたり、複数のチャンネルで別々のスマートフォンと通信するようにすることが、通信路を複数に分けることに当たります。

——電波の周波数を一定の範囲ごとに区切って、それぞれ別の通信路にするわけですね。

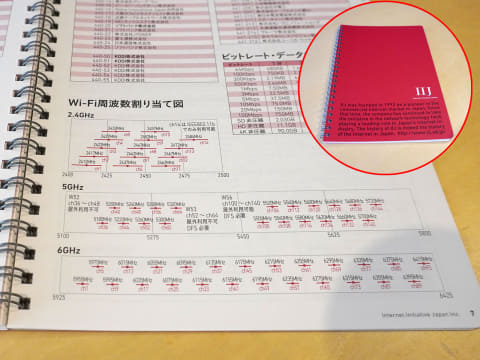

堂前さん:そういうイメージです。日本においてどのチャンネルが無線LANで使えるかは法律で定められていて、実はちょうど最近IIJで作ったノベルティのノートにも載せています。2.4GHz帯で14チャンネル、5GHz帯で20チャンネル、そして6GHz帯では24チャンネルが存在します。

堂前さん:ここでポイントになるのは、ケーブル不要で何台でも接続できるように思えるWi-Fiルーターも、実用的な速度で通信できる接続台数には上限があり、「通信路」の数を意識する必要があるということです。

——少人数の家庭で使う分には家庭用のWi-Fiルーターで問題ないけど、人が多く集まる場所だと、通信路をもっと多く確保する工夫が必要になる、ということですね

堂前さん:はい。そういうことです。

電波が届く範囲をあえて狭める場合も

堂前さん:学校や会社では、いくつものWi-Fiアクセスポイントが設置されます。これは、広い範囲に電波が届くようにするための場合もありますが、人が多く集まる場所で、接続させるアクセスポイントを分けて、多くのデバイスへの通信路を確保することが目的となっている場合もあります。

単純に考えれば、20台のデバイスを1つのWi-Fiアクセスポイントに接続するよりは、10台ずつ2つのアクセスポイントに接続するようにした方が、快適に使えますよね。オフィスなどの無線LAN環境を構築するときには、あえてアクセスポイントの出力を下げ、電波が届く範囲を狭めたうえで、複数のアクセスポイントを設置して、1台に接続が集中しないようにすることもあります。

——そういう繊細なことが行われているのですね。ところで、出力を下げたら電波が弱くなって、通信も遅くなってしまうことはないのでしょうか?

堂前さん:電波の出力というか届く電波の強度と、速度は必ずしも連動するわけではなくて、デジタル信号が十分に伝わる強度で通信できていれば、速度は落ちません。

電波がギリギリ届くか届かないか、という場所では、おっしゃるように速度に影響が生じる可能性はありますね。ただ、そうした場所ができないように、複数設置したWi-Fiアクセスポイントの出力を調整するわけです。

また、アクセスポイントの数が増えると、どうしても複数のアクセスポイントで同じチャンネルを使うケースが出てきます。近くのアクセスポイントどうしが同じチャンネルの電波を強い出力で出していると、「干渉」といって互いに打ち消し合う現象が起き、通信できなくなってしまうため、隣り合うアクセスポイントでは異なるチャンネルを使うようにするなどの工夫もしています。

——意識したこともありませんでしたが、快適に無線LANを使えるようにするために、複雑な調整がされているんですね。

堂前さん:そうなんです。家庭のWi-Fiルーターは特に出力を調整せず、おそらくは最大に近い出力で電波を出しているので、密集地だと、近所のアクセスポイントがたくさん見えますよね。そうした状態だと、干渉が発生しやすくなると思われます。それでもだいたい何とか通信ができているのも、すごいことではあるのですが。

「家の無線LANがなぜか遅い」と思っている人がいたら、近隣のアクセスポイントが多すぎてチャンネルが確保できなかったり、電波が干渉したり、といったことが原因かもしれません。

——私の家でも、Wi-Fi接続のリストにたくさんのアクセスポイントが表示されます。気付かない間に電波が干渉していたりすることも、あるかもしれないですね。

堂前さん:出力を調整するほかに、電波を出す方向を狭める、という方法もあります。通常、電波はアンテナから360°全方向に出ていきますが、例えば120°の範囲だけに電波を発するアンテナを3本並べて設置すれば、全方向をカバーしながら、それぞれの範囲で独立した通信路を確保できるわけです。無線LANではこの方法はあまり使われないと思いますが、携帯電話の基地局では、よく使われています。

無線LANでは、「ビームフォーミング」といって対象のデバイスの方向に電波を集中させる技術があったりもします。これにより、電波を強く届け、干渉やノイズの影響を受けにくくします。電波の強さや干渉のほかに、周りにある電子機器が発するノイズも、無線LANの通信に影響をおよぼす可能性がありますからね。

——そう考えると、電波を使った通信には、さまざまな障害があるのですね。

ケーブルで接続すれば全て解決!

堂前さん:大幅に簡略化した説明ではありますが、無線LANの複雑さを感じていただけてよかったです。帯域やチャンネルを分けて複数の通信路を設け、多くのデバイスと接続しながら、干渉やノイズに影響されないように通信を行うために、非常に高度で複雑な技術が使われています。

ところが、これらの複雑な課題を一気に解決し、安定した通信を実現できる方法があります。それは、両者をケーブルでつないでしまうことです!

——!!

堂前さん:LANケーブルで接続してしまえば、ずっと専用の通信路が確立され、高速な通信が可能になります。そして、LANケーブルはノイズにも強いです。台数が多い場合はスイッチングハブやケーブルが多数必要になりますが、接続さえしてしまえば、安定性の高さは比べ物になりません。

——無線LANには持ち運びやすい、ケーブル接続不要といったさまざまなメリットがあるわけですが、通信性能を比べれば、有線LANの方がだんぜん「性能がいい」。そういうことですね。

堂前さん:そうですね。また、有線LANの方が「取り回しがいい」と言うことだってできます。

——取り回しがいいのは、ケーブルが要らない無線LANだと思いますが……?

堂前さん:無線LANの電波は、壁などで遮られてしまうため、ビル内のネットワークを構築するときなどでは、目的のデバイスに電波を届かせるのが難しい場合もあります。ところが有線LANなら、ケーブルさえつないでしまえば、確実に通信できます。ネットワークを構築する視点から言えば、取り回しがいい(扱いやすく、小回りも効く)、というわけです。

——なるほど。そう言われれば確かに、ですね。

堂前さん:無線LANは2001年ごろから普及し始めましたが、当時の無線LANは不安定で、つながらなければまあ仕方がない、と諦めてしまうこともよくありました。その頃の感覚からすると、最近の安定した無線LANには、大幅な技術の進化を感じます。

しかし、同じ時期の有線LANと無線LANを、速度や安定性といった通信性能において比較したら、常に有線LANの方が優れています。無線LANが進化した2025年の時点でも、有線LANの優位は揺るぎません。この先、未来においてどうなるかは分かりませんが。

——今回のお話を伺って、サーバールームなどで有線LANが使われるのは、通信速度だけが理由ではなくて、狭い場所で何十台、何百台という機器が通信する環境を無線LANで構築するのが、そもそも無理なんだと分かりました。多くの台数が高速通信できるだけの通信路を確保できませんし、誰もそんなことは考えないわけですね……。

無線LANには、デバイスを持ち歩きやすい、ケーブルを引き回さなくていいなどのメリットがあって、普通の人の普通の生活では、そういったメリットが重視されることが多い。でも、そういった点が重要でないケースでは、有線LANの方が通信性能が高く、環境も構築しやすいし運用も安定すると、そういうことになるのですね。

堂前さん:そうですね。一般の方が日常的にインターネットを利用する環境で、有線LANが必要になることは、2025年の時点ではほぼないと思います。ですが、高速で安定した無線LAN環境は非常に複雑な方法によって成立していて、ケーブル接続でOKな有線LANとはけっこう性質の違う技術であることを知っておいていただければと思います。

——ありがとうございました。

| 【回答とまとめ】 |

|---|

| 筆者である私が小学校に入る前ぐらい、2000年代のはじめ頃に、親が長いヒモ(LANケーブル)を引き回しながら、ノートPCで「ネットサーフィン」していた様子を覚えています。ですが、いつのまにかそのヒモは見かけなくなり、自分が初めてインターネットに触れたときにも、無線LAN環境でタブレット端末を使っていました。 そんな記憶から、子どもの頃は有線LANは無線LANにとって代わられたのだなと何となく思っていたのですが、大学に入り、INTERNET Watch編集部で仕事をするようになって、そうではないことを理解しました。しかし、有線LANと無線LANの関係性、どのような違いがあり、どのように使い分けられているのかが、よく分からない感じがずっとしていました。 今回お話を伺って、無線LANは複雑で高度な技術の組み合わせによって「当たり前に通信できる」環境が実現されていること、それに比べて有線LANはシンプルで通信性能も高く、無線LANの利点であるデバイスの持ち運びやすさなどが必要ない場合は、有線LANを利用したほうがいいケースが多いことを理解できました。無線LANを使うときには技術の恩恵を意識して、有線LANの優位性も忘れずにいたいと思います。 |