天国へのプロトコル

第33回

「パスワードが分からない」どころの騒ぎじゃない!? パスキー時代に想定されるデジタル遺品問題とは

2025年9月26日 06:00

パスワードをメモらないのが当たり前の時代に

最近、IDやパスワード、クレジットカード情報などを入力する機会が減ってはいないでしょうか?

スマホで金融系アプリを開くときに自動で生体認証されて即座にログインできたり、ショッピングサイトでクレジットカード情報を入力する際にほぼ自動入力で決済まで進めたり。あるいはPCのブラウザーから同じサービスの公式サイトを開くときも、IDとパスワードを思い出す間もなくマイページに進めたり。瞬時に「私」だと認識してくれる仕組みが広がっています。

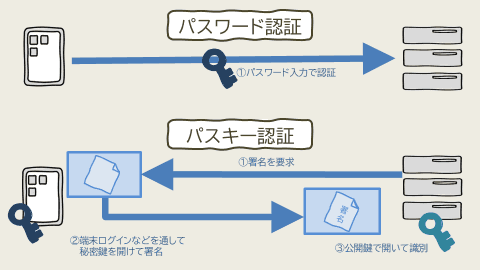

これは「パスキー認証」による恩恵です。FIDOアライアンスとWorld Wide Web Consortium(W3C)が協力して策定した認証規格で、2022年5月にAppleやGoogle、Microsoftが対応を表明したのを皮切りに、現在も国内外の大手サービスの導入が進んでいます。

従来のパスワード認証と異なり、利用者とサービス間でやりとりする情報を開く鍵が利用者の端末側(秘密鍵)とサービス側(公開鍵)に留まる仕組みのため、フィッシングサイトに騙されて鍵を渡してしまうリスクが抑えられます。

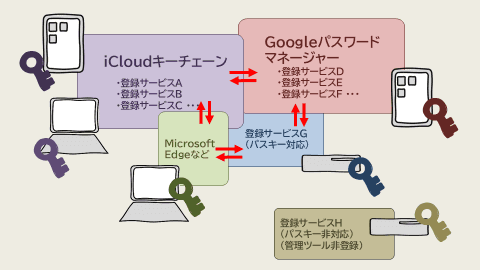

秘密鍵には端末で設定した生体認証やPINコード(端末固有のパスワード)などが使えるうえ、(一般に普及している「同期パスキー」であれば)AppleアカウントやGoogleアカウント、Microsoftアカウントの相互連携も可能です。

ここに、従来からあるiCloudキーチェーンやGoogleパスワードマネージャーなどのパスワード管理ツールが連動することで、パスキー非対応のサービスであってもパスワードの自動入力が可能になり、オンラインで登録したあらゆるサービスのゲートが、顔認証を使っているなら文字通り“顔パス”できるようになるわけです。

安全なうえにとても楽に認証できる時代になりました。しかし、本人が急に倒れて身動きが取れなくなってしまったとしたら、このパスキー設定が仇となる可能性はないでしょうか? 今回は、パスキー時代のデジタル遺品整理で警戒すべきポイントを探ってみたいと思います。

デジタル遺品の要点は「見える化」

まずはパスワード時代のデジタル遺品整理の流れをみてみましょう。

遺族にとっての、デジタル遺品整理の要点はとにかく「見える化」に尽きます。ネット銀行の預金口座やQRコード決済サービスの残高、サブスク契約などのお金絡みの持ち物や、SNSアカウントやLINE、通話履歴などのコミュニケーションの痕跡、あとは家族写真や仕事の資料などの残された人にも必要なデータなどを探すところから始まります。

それらを見つけてしまえば、あとは非デジタルの持ち物と同じように個々の判断と処分の工程に移ります。相続財産として計上したり、契約を終了したり、訃報を流したり、データを引き継いだりとさまざまありますが、本質的には従来の遺品との違いはありません。

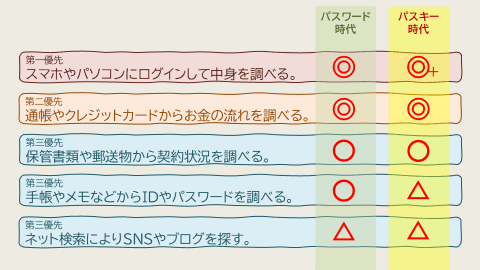

パスワード時代にデジタル遺品を見える化するなら、下記のようなアプローチが効果的です。

第一優先:スマホやPCにログインして中身を調べる。

第二優先:通帳やクレジットカードからお金の流れを調べる。

第三優先:保管書類や郵送物から契約状況を調べる。

第三優先:手帳やメモなどからIDやパスワードを調べる。

第三優先:ネット検索によりSNSやブログを探す。

第一優先が実行できればもっとも効率的です。端末に保存している写真やファイル、直近の使用履歴などがまとめて調べられますし、その端末からよくアクセスしているサイトやアプリはログイン状態がキープされていることも多くあります。基本的にはiPhoneならAppleアカウント、AndroidならGoogleアカウント、WindowsならMicrosoftアカウントにログインした状態になるので、そこに紐付いたサブスク契約もまとめて把握できます。

ただし、全ての持ち物が紐付くわけではありません。アカウントを連携せずに契約したサブスクや、その端末ではアクセスしていないSNSやクラウドサービスなどは、別のアプローチを経て見つけ出す必要があります。

それゆえに、第二優先以降のアプローチも並行するのが理想です。とかくサービスごとのIDやパスワードは契約するたびに履歴やメモが残されるケースも多くあります。いろいろなところから情報をかき集めて漏れをなくすイメージです。

遺品としては分散型から集中型へ

これがパスキー(同期パスキー)を導入した環境になると、パスキーに対応する複数のアカウントが連携できるようになります。連携済みであれば、たとえばWindowsPCでログインしたら、AppleアカウントやGoogleアカウントに紐付いた認証も通るようになります。一度本人であることを証明すれば、アカウントやデバイスの垣根を越えて顔パスできるようになるわけです。

デジタル遺品になったデバイスを調べる場合、生体認証はもう使えないので、基本的には持ち主が設定したパスワードの入力が必要になります。そこは以前と変わりません。どれかひとつの端末にログインできれば、パスキーの連携によって複数の会員サービスが効率的に見つけられるでしょう。サービスごとに現状把握が必要だったデジタル遺品がひとまとめになる感覚です。分散型から集中型になる感覚といえそうです。加えて、退会処理などもスムーズにこなせる可能性が上がります。

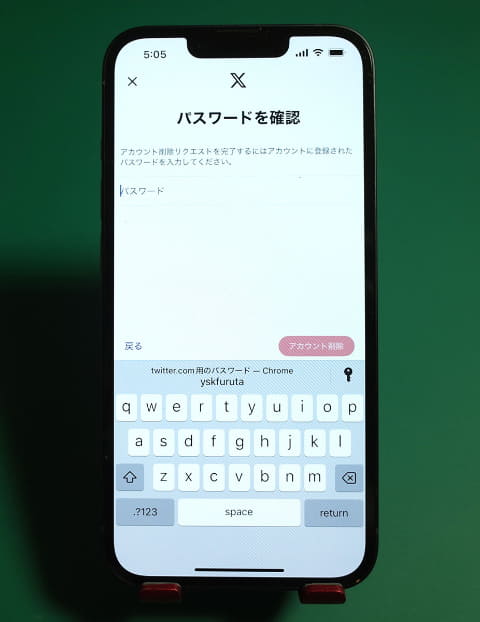

たとえば、X(旧Twitter)は、ログイン状態であってもアカウントの抹消といった不可逆的な処理には改めてパスワード入力が求められます。しかし、パスキー環境のパスワードマネージャーに登録していれば、アカウント抹消時のパスワード入力も半自動化します。従来ではしばしば起きた「ログインはできるものの、アカウントの抹消はできない」といった事態が避けられるのです。

パスキー時代はメモが見つけにくくなる

パスワード管理からパスキー管理への移行は、デジタル遺品の調査方法にも影響を与えます。

遺族の立場で意識しておきたいのは、サービスごとのIDやパスワードを書き留めたメモが見つけにくくなることです。パスワード時代はサービスごとにIDやパスワードを入力する機会が頻発するため、紙の手帳やExcelシートなどにメモが残されるケースが多々ありました。

しかし、パスキーによって顔パスできるようになると個別に記録する必要性は下がり、サービスごとのメモが残りにくくなります。前述の第三優先アプローチにあった「手帳やメモなどからIDやパスワードを調べる」の期待値が低下するわけです。

そしてそのぶん重要度が増すのが、第一優先アプローチである「スマホやPCにログインして中身を調べる」です。故人のスマホやPCが開けたら、端末の中身だけでなく、さまざまなサービスにもログインできる可能性が高まります。

つまり、パスキー時代のデジタル遺品の全容解明は、端末パスワードが分かるか否かにかかっているといえます。

それを踏まえた対策はとても簡単です。この連載で何度か紹介しているとおり、「スマホのスペアキー」を作っておくだけです(参照:第26回 誰にとっても無縁ではない「デジタル終活」―最短1分でOK、今年のうちにポイントを押さえておこう)。

自分だけでなく家族にも作るように促しておけば、どちらの立場になっても役立ちます(あまり考えたくありませんが……)。1分足らずでできるので、ぜひ備えましょう。

もっとも影響を受けるのは見つけてほしくないデータの隠し方

パスキー時代は、サービスごとに築かれていたパスワードの垣根が取り除かれる時代といえます。この傾向は墓場まで持っていきたい何か、隠したい何かがある人にとっては、デメリットとなる可能性があります。

そっとしておいてほしいファイルがあるなら、お金や連絡先、思い出の写真などが保管してあるメイン端末には保存せず、遺族が調べる必要のないサブ端末に入れて、その端末のログインパスワードだけは伝わらないようにしておくのがよいでしょう。

同じように、そっとしておいてほしいSNSのサブアカウントやオンラインサービスは、パスワードマネージャーには登録しないでおくのが得策です。ただし、収益を得ているアカウントや定額支払いで利用しているサービスなど、金銭が絡むものを隠すのは御法度です。隠したい領域に遺族が調査する必然性まで持ち込んでしまうことになるためです。隠すものは放置しておいても周囲が困らないものに限ります。

当面はパスワード時代とパスキー時代の管理方法が混在するはずです。デジタルの持ち主としては自身がどの範囲までパスキーで垣根をなくしているかを把握すること、デジタル遺品を調べる側としては故人がどこまでパスキーを利用しているかを把握することが重要になるでしょう。

| 今回のまとめ |

|

故人がこの世に置いていった資産や思い出を残された側が引き継ぐ、あるいはきちんと片付けるためには適切な手続き(=プロトコル)が必要です。デジタル遺品のプロトコルはまだまだ整備途上。だからこそ、残す側も残される側も現状と対策を掴んでおく必要があります。何をどうすればいいのか。デジタル遺品について長年取材を続けている筆者が最新の事実をお届けします。