ニュース

メルカリ、不正対策やサポートの取り組み状況を公開する「透明性レポート」を初公開

2025年9月2日 08:45

株式会社メルカリは9月1日、利用者の安心安全な取引環境の構築に向けて、不正対策やサポートの取り組み状況および成果を公開する「安心安全の取り組み方針に関する透明性レポート」を初めて公開した。

同社は、5月に「安心安全に関する新たな2つの約束と3つの取り組み」を発表した。2つの約束として、「不正利用者の『徹底的な排除』」「お客さまの『徹底的な救済』」を挙げ、これまでにAI技術を活用した不正監視の強化や、トラブル発生時に購入代金や販売利益の全額を補償する「全額補償サポートプログラム」の開始といった取り組みを行っており、今秋には偽ブランド品を撲滅するための「メルカリ鑑定センター」の設立を予定している。

レポートでは、これらの取り組み状況や成果、これまでに取り組んできた不正対策やサポートの実績を公開し、透明性を確保しながら各施策を推進していくことを目的としている。

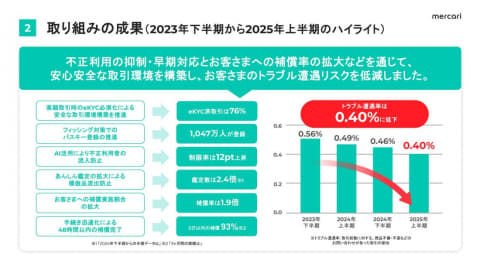

利用者のトラブル遭遇率が0.4%に低減

不正利用の抑制・早期対応や、利用者への補償率を拡大することで、安心安全な取引環境を構築できたといい、トラブル遭遇率が2023年下半期より0.16ポイント減少し、0.4%となった。

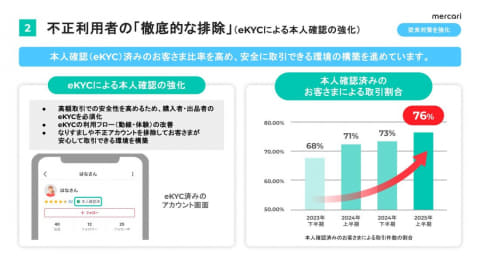

本人確認済の利用者による取引割合が76%に上昇

高額取引での安全性を高めるため購入者・出品者のeKYC(オンラインでの本人確認)を必須化したことや、eKYCの利用フロー(動線・体験)の改善を実施したといい、本人確認済の利用者による取引割合が2023年下半期より8ポイント上昇し、76%となった。

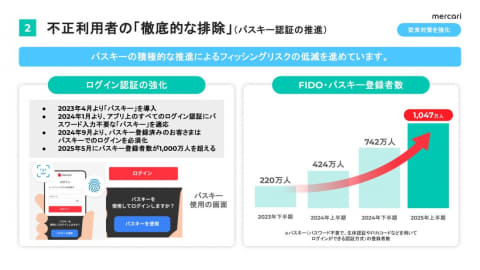

「パスキー」の登録者数が1000万人を突破

スマートフォンの生体認証を利用してログインする「パスキー」を登録しているアカウントではフィッシングによる不正利用が確認されておらず、安全性が確保できているといい、5月には、パスキーを登録しているアカウントではログイン時にパスキーによる認証を原則必須とした。

5月にはパスキー登録者数が1000万人を超え、2025年上半期の登録者数は1047万人となった。

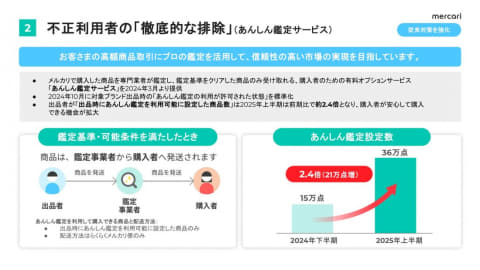

「あんしん鑑定サービス」が利用可能な商品が半年間で約2.4倍に

2024年3月より、購入した商品を専門業者が鑑定し、鑑定基準をクリアした商品のみを受け取れる、購入者のための有料サービス「あんしん鑑定サービス」を提供している。2024年10月には、対象ブランド出品時のあんしん鑑定サービスの利用が許可された状態を標準化した。

出品時にあんしん鑑定を利用可能に設定した商品数は、2024年下半期には15万点だったが、2025年上半期には36万点となった。

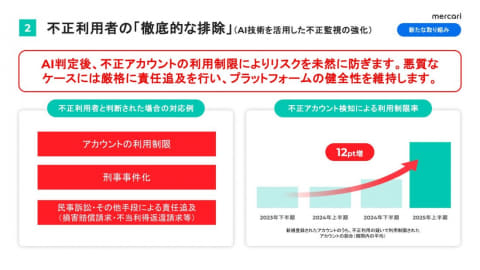

新規アカウントの利用制限率が12ポイント増加

AIで疑わしい行為を検知し、不正利用のリスクが高いアカウントを制限することで、不正利用を未然に防止しているといい、悪質なケースには、刑事事件化や民事訴訟などの厳格な責任追及を行っているという。

2025年上半期に新たな設定を追加し、不正検知範囲の拡大により利用制限率が12ポイント増加した。

商品回収センターの開始により、補償の迅速化・拡大を実現

2024年12月に、「商品回収センター」が開設され、すり替え・模倣品などのトラブル発生時に、利用者から商品を回収し、商品実物の照合・調査を行い、補償を実施している。

商品回収センターでの補償対応の開始により、補償実施の割合は1.9倍となり、商品回収センターに商品が到着してから補償までの所要時間は16時間短縮し、48時間以内に補償完了する割合が93%となった。

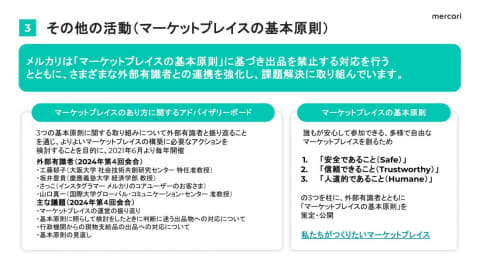

「マーケットプレイスの基本原則」に基づく対応や、警察などとの連携も

同社は、「マーケットプレイスの基本原則」に基づき一部商品の出品を禁止する対応を行うとともに、教授やコアユーザーとなるインフルエンサーなどのさまざまな外部有識者との連携を強化し、課題解決に取り組んでいるという。これまでに衛生マスク・消毒用アルコール、米穀全般や空薬莢などの商品の取引制限を実施した。

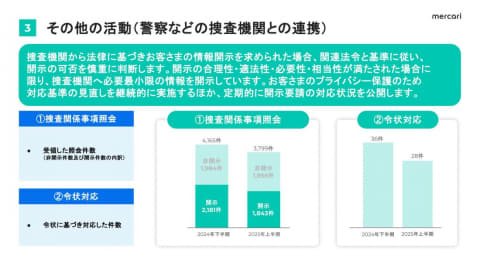

捜査機関から法律に基づき利用者の情報開示を求められた場合、関連法令と基準に従い、開示の可否を慎重に判断し、開示の合理性・適法性・必要性・相当性が満たされた場合に限り、捜査機関へ必要最小限の情報を開示しているという。2025年上半期における捜査関係事項照会の対応数は3799件、令状対応は28件となっている。

同社は今後も、正しく利用している利用者が不利益を被ることがないよう、安心安全に利用できる環境を構築するとしている。また、「安心安全の取り組み方針に関する透明性レポート」は今後も定期的に公開する予定だという。