ニュース

NTT、既存の光ファイバーを活用した「光ファイバーセンシング」により地下の空洞化を推定する計測技術を実証

2025年10月22日 06:00

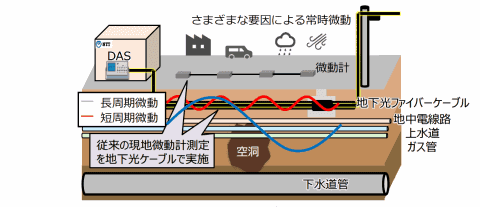

NTT株式会社と国立研究法人産業技術総合研究所(産総研)は10月21日、既存の通信光ファイバーを活用し、地下空洞化を推定する手法を実証したと発表した。既存インフラを活用しながら高頻度かつ遠隔で道路陥没リスクを発見しやすくなるとしている。

2025年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、地下に埋設された下水道管などの老朽化が原因とされるが、類似した原因による地下空洞の発生、道路陥没事故は、年間1万件以上発生しているという。そのため、地下空洞の調査は重要な課題とされるが、従来の調査方法では専用の機器を使う必要があり、数年に1回程度の実施にとどまっていた。

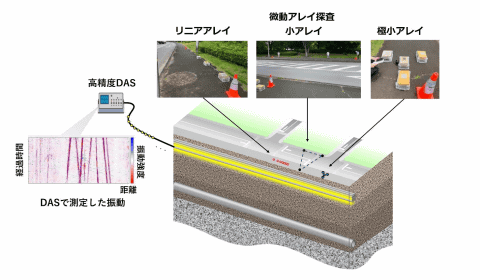

本手法は、NTTが開発した「高精度分布音響センシング技術」を用いた。分布音響センシング技術(DAS:Distributed Acoustic Sensing)は、光ファイバーを用いて、わずかな音響や振動の検出を可能にする技術。今回NTTでは、独自技術により干渉雑音を抑制した、高精度DASを開発したという。

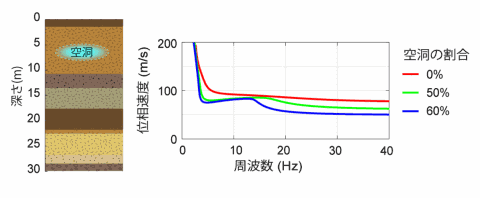

光ファイバーセンシングによる測定は、1日に1回程度の高い頻度、広い範囲の地盤特性を遠隔から測定できることが特徴。地盤特性の経時変化を追うことで、地下空洞化のリスクを早期に発見できる。

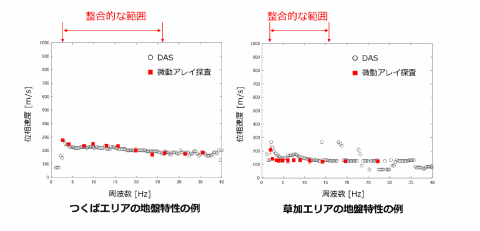

今回の実証は、茨城県つくば市と埼玉県草加市において、2025年7〜9月にかけて行われた。光ファイバーに高精度DASを接続し、各周波数の波が地盤を伝搬する速度(位相速度)の解析を通して、地盤特性が得られるかを実証した。この際、産総研の微動アレイ探査技術を用いて、常時微動に含まれる振動を評価・比較した。

微動アレイ探査は、地盤の揺れを複数の地震計で同時に観測できる、比較的簡易に地盤調査ができる物理的手法。DASと微動アレイ探査の結果が同じであれば、DASの結果も信頼できるものとして評価できることになる。

実証の結果、DASと微動アレイ探査の結果がおおむね一致することを確認し、センサー直下の約3〜30mの深さの地盤特性が得られた。現地測定が必要な微動アレイ探査とほぼ同程度の範囲で、頻度にして、1日に1回程度モニタリングが可能であることが分かった。

2026年度末中には、NTTグループ会社を通じて自治体や上下水道事業者と連携し、実際の都市環境での実証実験を進めていくとしている。