自宅Wi-Fiの“わからない”をスッキリ!

【使いこなし編】第260回

スマホの写真バックアップを外付けストレージから別の外付けストレージに複製する

2025年10月30日 06:00

スマートフォンで撮った写真や動画を、iCloudやGoogleのクラウドに保存していると、すぐに無料分の容量をオーバーしてしまう。そこで、外付けSSDなどの外部ストレージを接続してバックアップする方法を、第254回から実践中だ。

写真と動画のデータはクラウドを使わないように設定したうえで、外付けストレージにバッファローの「写真バックアップ」や、ファイラーを使ってバックアップした。写真と動画のバックアップに関しては、ほとんどの人が使っている環境を網羅できたと思う。

長期的保存に向く大容量外付けHDDに保存する

最後に、外付けストレージのバックアップを別の外付けストレージに複製して、より安全に保管する方法を実践してみよう。

具体的には、外付けSSDのバックアップを、より長期的な保存に向くとされる外付けHDDに複製してみよう。SSDやUSBメモリなどのNAND型フラッシュメモリは、可動部品がなく衝撃には強い記録媒体だが、長期間の保存には向いていない。10年程度は問題ないことが多いが、故障するまで半永久的に保存されるわけではなく、放置しておくとある日急に読み出せなくなる可能性がある。

同じコピーを別途外付けHDDにも複製しておくと、データが2箇所に保存されるうえ、HDDに保存されたデータは突然消えることがない。また、HDDはSSDに比べ大容量が比較的安価なので、データを大量に貯めておくことができる。ただし、HDDはモーターなど可動部品が多く、これらが故障して読み書きできなくなる可能性はある。

いろいろと難しい技術的な話を書いたが、大事なデータは、万が一を考えて2つ以上のメディアにバックアップしておきたい。そして、SSDよりは構造的に長期のデータ保存に向くHDDに複製しておけば、より安全性が高まる。

この複製作業は、PCを使えば簡単なのだが、スマートフォンしか持っていない人のために、スマートフォンで行う方法を実践してみる。外付けストレージを2台接続するには、USB Type-C接続でUSB PD給電が可能なUSBハブを用意する必要がある。ストレージ自体に給電が可能なら、USBハブ自体は給電可能でなくても問題なく使えるが、給電機能はあった方がほかの用途でも便利なので、給電機能付きのハブを選んでおくことをお勧めする。

今回はAnkerの「Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ」を使っている。Lightning対応のiPhoneでは、前回の接続方法を参考にして「Lightning - USB 3カメラアダプター」に給電しながら、PD給電のないUSBハブを接続すればいいだろう。

最近の外付けHDDには、大きく分けて3.5インチと2.5インチ(内蔵しているHDDのサイズ)がある。3.5インチは大型でUSB接続とは別に給電が必須だが、大容量の製品が多数ある。2.5インチはコンパクトで、USB接続だけで動作可能だ。容量あたりの単価は、たいてい3.5インチの方が安いので、大きさが問題なければ3.5インチがおすすめだ。exFATでフォーマットされているものを選択する。

ファイラーアプリを使って複製の操作をする

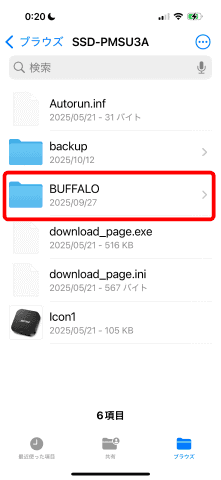

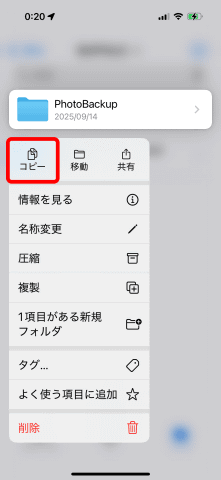

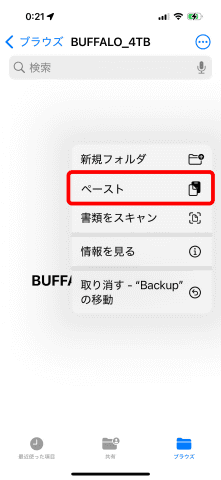

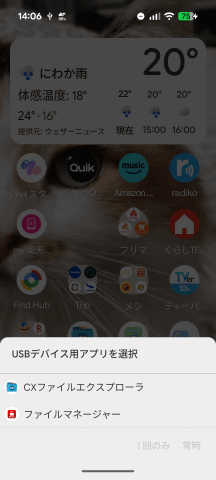

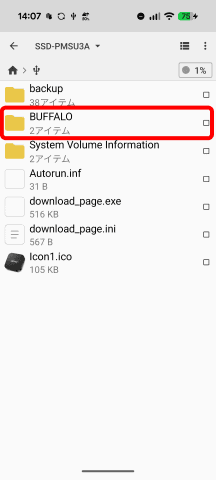

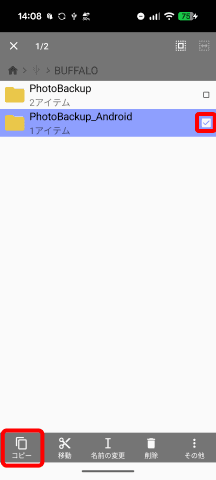

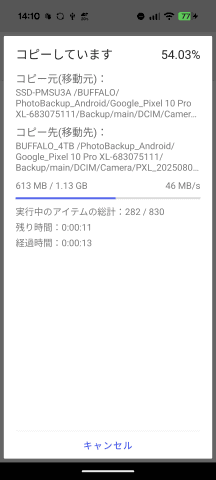

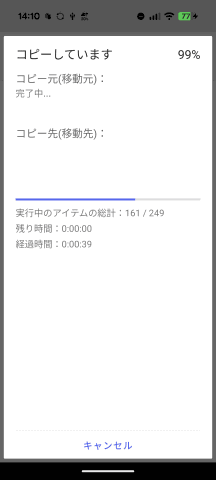

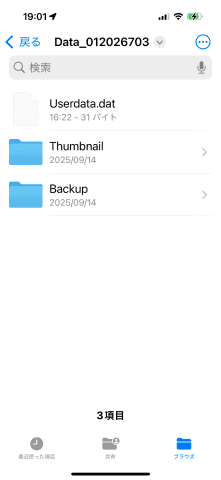

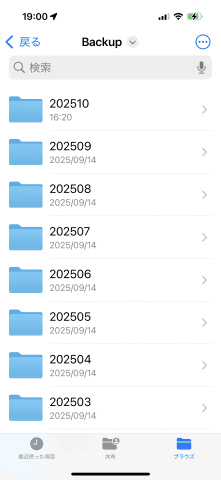

ドライブを2台スマートフォンに接続したら、ファイラーを使って、元のバックアップデータのあるSSDからフォルダー単位でコピーし、複製するHDDに貼り付ける。これで、データが複製(コピー)される。

iPhoneの場合は、「ファイル」アプリを使うことができる。

Androidはさまざまなファイラーがあるので、好みで選んでもらっていい。ここでは「CXファイルエクスプローラ」を使ってみる。

SSDを数年使い続け、バックアップデータが貯まってきたら、今回のようにHDDに複製して、こちらに保存しておくように心がけるといいだろう。SSDやUSBメモリのデータが読めなくなる前に、HDDに複製しておくようにすると安心だ。

1回目のコピー後は、「写真バックアップ」アプリを使ったバックアップであれば、「PhotoBackup」フォルダー内に月ごとのフォルダーが作られているので、新しく保存された増分を同じ手順で複製するといい。今回の手順のように「PhotoBackup」フォルダーを上書きすると、増分だけでなく全てを上書きすることになるので注意してほしい。このあたりの管理を簡単にしたい場合には、PCで作業するか、バックアップツールを使うようにするといいだろう。

今回の教訓(ポイント)

バックアップは2重以上のドライブに複製しておくと万一の時にも安心

SSDやUSBメモリのデータは長期保存に向かず読めなくなる可能性がある