地図と位置情報

次世代の地図で社会はどう変わる? 自動運転を支えるダイナミックマッププラットフォームの挑戦

2025年9月3日 06:55

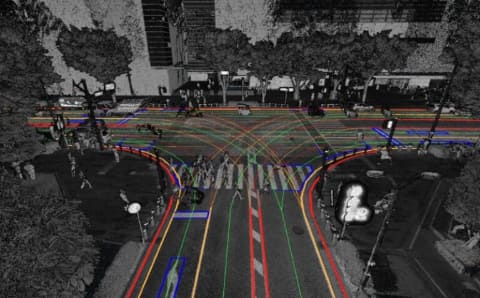

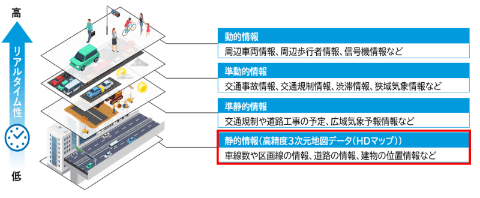

自動運転システムの実現に必要とされる技術として「ダイナミックマップ」という言葉をご存じだろうか? ダイナミックマップとは、道路関連のさまざまな情報を統合するデジタル地図のデータモデルで、リアルタイム性の低い方から順に、①静的情報(路面情報や車線情報、3次元構造物など)、②日単位で変化する「準静的情報」(道路工事や交通規制予定情報)、③時間単位で変化する準動的情報(気象情報や渋滞・規制情報など)、④秒から分単位で変化する「動的情報」(信号情報や落下物など)の4つの階層で構成される。

ダイナミックマップの要素の中で基盤となる①静的情報として現在各国で整備が進められているのが、高精度3次元地図データ(HDマップ)だ。HDマップとはセンチメートル級の高精度で道路上の構造物や車線、標識、信号機、建物などの情報を詳細に再現したベクトル形式の3次元地図データで、MMS(モービルマッピングシステム)などに搭載されているLiDAR(レーザースキャナー)で計測された3次元点群データをもとに生成される。カーナビ向けの地図(SDマップ)は人間が使うための地図であるのに対して、HDマップは機械が自車の位置を把握して走行制御を行うことを目的としている。

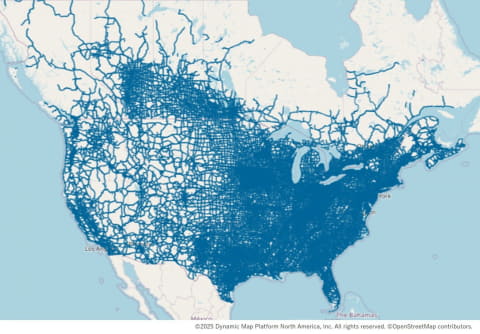

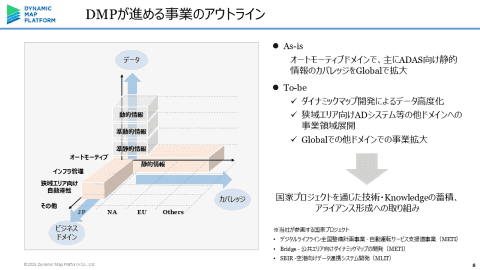

このHDマップの生成・販売を行っているのが2016年に設立したダイナミックマッププラットフォーム株式会社(DMP)だ。DMPはダイナミックマップにおける各社の協調領域である静的情報(HDマップ)の整備・供給を行う会社として設立。これまで米国Ushr社を買収したほか、欧州や中東、韓国など事業エリアをグローバルに拡大し、2025年3月には東京証券取引所グロース市場への上場も果たした。

DMPは現在までに日本全国3万3000kmに加えて北米150万km、欧州25万5000km、韓国2万kmのHDマップを整備しており、HDマップの提供だけでなく、動的情報・準動的情報・準静的情報も加味したダイナミックマップの提供に向けて、公道および制限エリアにおけるモビリティ向けデータ連携システムの開発にも取り組んでいる。

DMPが8月26日、東京都内にて報道向けラウンドテーブルを開催したので、その模様も交えながら今後に向けての取り組みを紹介する。

公道および狭域エリアにおいてダイナミックマップを提供

ラウンドテーブルでは、DMPの執行役員を務める雨谷広道氏(ビジネス統括)が登壇し、同社の現状と今後の展望について語った。

同社は静的情報であるHDマップのカバレッジ拡大と、静的情報だけでなく準静的情報・準動的情報・動的情報を組み合わせることでデータの拡大を図るとともに、今後はオートモーティブ分野だけでなくインフラ管理や狭域エリア向け自動運転など他の分野への事業領域も拡大する方針であり、そのために経済産業省や国土交通省などさまざまな省庁のプロジェクトに参画している。同社が行っている公道および狭域エリアでの主な取り組みは以下の通りだ。

公道でのダイナミックマップ提供

経済産業省の「デジタルライフライン全国総合整備計画」においてアーリーハーベスト事業領域に定められている「自動運転サービス支援道事業」にコンソーシアム代表として参画したプロジェクトで、BIPROGY株式会社、NEXT Logistics Japan株式会社、ヤマト運輸株式会社と協力し、新東名高速の浜松SA~駿河湾沼津SAの110km区間において自動運転トラックを用いた走行実証を2025年2月に実施した。

走行実証にあたっては、自動運転を支援するデータ連携システムを開発した。同システムでは、車線別交通情報や渋滞末尾情報など交通情報を先読みして提供するとともに、走行予定ルートの豪雨などの気象情報や、橋・トンネル出口など局所的な天候変化の情報を自動運転車やドライバーへ提供することにより安全運航に貢献する。また、共同輸配送の定時運行もサポートすることで、物流最適化にも貢献できる。

さらに6月には、2025年度総務省事業「新東名高速道路の一部区間における自動運転レベル4トラック実証と連携したV2N通信を用いたユースケース実証に関する検討」への参画を発表した。このプロジェクトでは、新東名高速道路を走行する自動走行車両に対してV2N通信(車両とインターネットやクラウドとの間で情報をやり取りする技術)を用いて、風速や路面の水膜厚などの先読み情報および車両の遠隔監視を提供する実証実験も実施し、DMPはダイナミックマップデータを受信して可視化するアプリケーションの構築や実証、有効性評価などを行う。

狭域エリアでのダイナミックマップ提供

内閣府の「研究開発成果とsociety 5.0との橋渡しプログラム(通称:BRIDGE)」の施策の1つである経済産業省の「公共エリア向けダイナミックマップの開発」や、国土交通省・中小企業イノベーション創出推進事業(SBIR)の「空港向けデータ連携システム開発」などのプロジェクトにおいて、空港や港湾などさまざまな狭域エリア内での自動走行を可能とするダイナミックマップの提供に向けた実証実験を開始している。

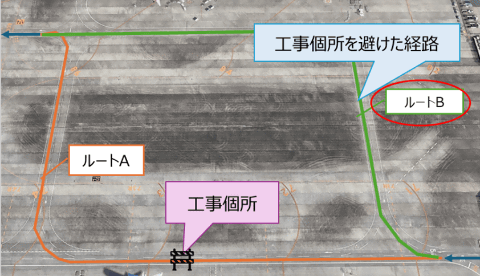

2024年度BRIDGEの成果としては、中部国際空港セントレアの制限区域内において、自動運転車両の実証実験を2025年3月9日から開始した。この実証実験では、公道向けHDマップをベースに「スポットアウトライン」「スポット区画線」「スポット路肩線」など空港特有の情報を付加し、さらに道路情報と動的情報等を組み合わせたダイナミックマップの開発を推進した。

この実証実験では、株式会社ティアフォーが運行する自動運転EVバス「Minibus 1.0」にHDマップを搭載し、空港の制限区域内にてトーイングトラクターおよび旅客バスを想定した2つのルートを自動運転レベル2相当で走行し、HDマップによる基本走行について確認した。将来的には自動運転レベル4の実現を目指している。

また、2024年度SBIRの成果としては、交差点情報・工事情報などの静的情報や緊急車両走行、行き先の満空情報、事故多発・危険地などの動的情報を集約・生成・配信するデータ連携システム(VIPS)の開発を推進した。

次世代空間情報プラットフォームを開発中

DMPはこのほかにも、さまざまな業種においてダイナミックマップのデータ連携基盤を活用した自動運転車両の導入を目指している。例えば物流業界では、高速道路上や物流センター内の自動運転化だけでなく、高速道路のICから物流センター待機場までの一般道を自動走行化する検討も始まっており、これによりシームレスな物流を実現できる。また、高頻度の輸送が必要なガス関連施設の物流においても、自動運転化により残業規制強化やドライバーの高齢化・働き手の減少といった課題を解決できる可能性がある。

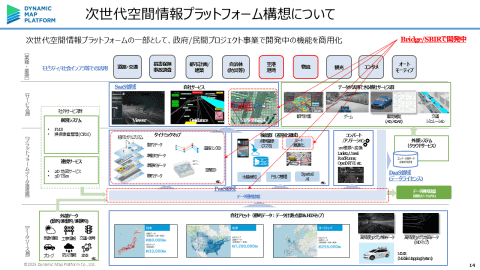

「ダイナミックマップにはさまざまなニーズがあると考えており、物流センターやガス関連施設での自動運転の実装につながるようなシステムを提供していきたいと考えています。また、次世代空間情報プラットフォームとして、我々が保有する地図データや外部が保有する情報などをデータ連携基盤で結び付けて、自動運転を安全に運行させることが可能なダイナミックマップや業務の効率化に資するアプリケーション、さまざまなデータ形式にフォーマットを変換できるツールなど備えたプラットフォームの開発を進めています」(雨谷氏)

雨谷氏はこのような次世代空間情報プラットフォームを活用できる分野として、今回紹介したオートモーティブや空港/港湾、物流などのほかに、道路管理や都市計画/建築、防災、観光、エンターテインメントなどさまざまな分野を挙げた。例えば同社は高精度3次元データを利用できるビューアー「3Dmapspocket」を提供しており、これは損害保険の事故調査などに活用されている。このほか同社はHDマップの生成技術を応用した除雪車の作業支援ガイダンスシステムなども提供している。

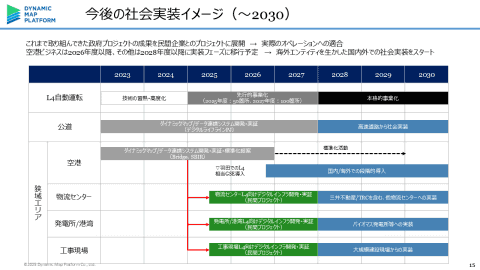

DMPは今後、現在開発中のデータ連携基盤やVIPS情報端末などを商用化していく方針で、これまで取り組んできた政府プロジェクトの成果を民間企業とのプロジェクトに展開していく方針だ。公道では2028年度ごろからの社会実装を見込んでおり、物流センター、発電所/港湾、工事現場などへの実装についても2028年度頃を目指して、これから3カ年で民間プロジェクトを進めていく予定だ。また、空港への導入は2025年度末に羽田空港においてレベル4の自動運転が導入される見込みで、2025年度~2026年度の社会実装につなげていきたいと考えている。

(画像提供:ダイナミックマッププラットフォーム株式会社)

“地図好き”なら読んでおきたい、片岡義明氏の地図・位置情報界隈オススメ記事

- 新しい地図表現、求む! “主題図”を広く募集するプロジェクト「Map Museum 2026」が始動

- 世界中の交通機関の“動き”、3Dマップ上に可視化。公共交通の運行を愛でるアプリ「GTFS box」で時間が溶けます

- 次世代の地図で社会はどう変わる? 自動運転を支えるダイナミックマッププラットフォームの挑戦

- カーナビ用マップでは情報が足りない! (自動運転ではなく)安全運転のために必要な道路地図データ「SD Map+」開発中

- カーナビの歴史を振り返るイベント開催。これからのナビはどう進化する? 最短ルート至上主義からの脱却が課題?

- ゼンリン、離島地図のトレーディングカード発売。日本の有人離島304島から、まずは第1弾・70島

- 「赤色立体地図で見る日本百名山」をアジア航測が公開。3Dマップで地形の凹凸を一目で把握

- 坂道の勾配を地図上に一覧表示する新機能「サカミチズ」提供開始~MapFan 勾配率を5段階の色分けで表示

- 「ジオ展2025」がビジネス展示会を超越した一体感で熱かった。これはもう地図・位置情報界隈の某同人イベントなのかも

- 「登記所備付地図」の電子データを法務省が無償公開→有志による「変換ツール」や「地番を調べられる地図サイト」など続々登場

- 違う意味で“伊能忠敬界隈”なんです、私達。

- まるで現代の伊能忠敬――その極みにはAIもまだ辿り着けてない!? 地図データ整備の最前線を盛岡で見た

- 「一億総伊能化」を掲げる 青山学院大学・古橋大地教授の授業がレジリエントだった。

- 大学の「地理学科」ってどんなところ? “駒澤地理”の中の人に聞いてみた

- 高校の「地理総合」必修化で、地理教員の有志らがGoogleスライドで教材を共有

- 「れきちず」が話題、開発者の@chizutodesignさんが“地図とデザイン”の魅力を語る

- スマホ位置情報の精度が向上、“高さ”特定可能に。日本で10月より「垂直測位サービス」

- スマホの「北」は「真北」「磁北」どっち? 8月11日「山の日」を前に考えてみよう

INTERNET Watchでは、2006年10月スタートの長寿連載「趣味のインターネット地図ウォッチ」に加え、その派生シリーズとなる「地図と位置情報」および「地図とデザイン」という3つの地図専門連載を掲載中。ジオライターの片岡義明氏が、デジタル地図・位置情報関連の最新サービスや製品、測位技術の最新動向や位置情報技術の利活用事例、デジタル地図の図式や表現、グラフィックデザイン/UIデザインなどに関するトピックを逐次お届けしています。