地図と位置情報

世界中の交通機関の“動き”、3Dマップ上に可視化。公共交通の運行を愛でるアプリ「GTFS box」で時間が溶けます

オープンデータ共通フォーマット「GTFS」の現在が面白いことになっている

2025年10月15日 06:00

東京都内の鉄道やバスの動きを3D地図上にリアルタイムに再現したアプリケーション「Mini Tokyo 3D」は、公共交通オープンデータを用いたアプリケーションを募集するコンテスト「東京公共交通オープンデータチャレンジ」の第3回(2019年度に実施)において最優秀賞を受賞し、話題を集めた。この作品の発展形ともいえるアプリケーション「GTFS box」が、2024年度に行われた「公共交通オープンデータチャレンジ2024」にて優秀賞を受賞した。Mini Tokyo 3DおよびGTFS boxを開発したのは、地図開発プラットフォームを提供するMapbox Japan(マップボックスジャパン合同会社)の公式アンバサダーを務めるエンジニアの草薙昭彦氏だ。

9月29日、MapboxとOpenStreetMap(OSM)ユーザーコミュニティとの交流イベント「mapbox/OpenStreetMap meetup #20」がオンラインで開催。“公共交通の可視化”をテーマに、公共交通オープンデータの共通フォーマットであるGTFS(General Transit Feed Specification)の現状について、東京大学・准教授の伊藤昌毅氏が解説した。また、草薙氏も登壇し、GTFSおよびGTFS Realtime形式のデータのビューアーであるGTFS boxの概要や機能について解説したので、その模様をお伝えする。

GTFSは乗換案内だけでなく、車内アナウンスや音声広告にも活用可能

伊藤氏は、「GTFSから公共交通の何が引き出せるか? ~地図の可能性を広げる観点からGTFSの今を見る~」と題してGTFSに関する解説を行った。GTFSの始まりは、「Google マップ」が登場した直後に米国のポートランドの公共交通事業者であるTriMetのビビアナ・マッキュー氏がGoogleに呼び掛けて、Google マップに公共交通検索機能の追加を依頼したことがきっかけだったという。

このときにGoogleに対してデータを渡すためのフォーマットとして誕生したのがGTFSだった。以降、この形式は現在に至るまでに、乗換案内サービスに必要な情報をまとめて格納したファイル形式として欧米を中心に世界的に広く普及。標準的な公共交通データのフォーマットとして利用されており、Googleだけでなく他の企業や個人もGTFSに対応したアプリを開発している。

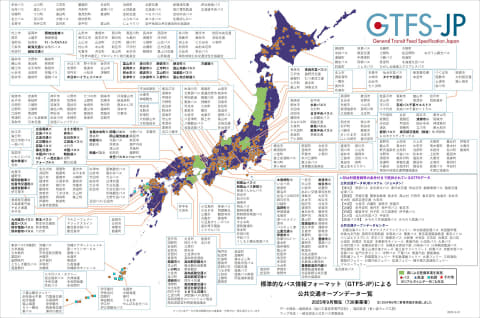

GTFSデータは事業者やバス停、路線、時刻表などの情報を格納したCSV形式のデータで、リレーショナルデータベースとして利用できる。日本では2017年に国土交通省によってGTFSとの互換性を確保した「GTFS-JP」が「標準的なバス情報フォーマット」として定められたことから、バス事業者を中心に急速に普及した。伊藤氏が代表理事を務める一般社団法人日本バス情報協会がまとめた「標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)による公共交通オープンデータ一覧」によると、2025年9月現在、GTFS-JPを公開しているバス事業者は736事業者に上る。

なお、静的な情報を定義したGTFS(GTFS-JP)に対して、便ごとのバス停通過時刻や混雑情報などの動的な情報を定義したフォーマット「GTFS Realtime」の形式でバスロケ情報(バスのリアルタイム位置情報)を提供する事業者も増加しており、現在、87事業者が提供している。

日本の場合は1980年代から鉄道の乗換案内サービスが提供されていたものの、データの整備には手間とコストがかかるため地域の小さなバス事業者などは乗換案内に出てこなかったが、交通事業者が自ら標準形式のオープンデータを用意して乗換案内サービスに提供することにより、さまざまな乗換案内サービスで時刻表を調べたりバスの路線や現在位置を確認したりすることが可能となる。こうしてGTFSデータを公開するバス事業者は増えていき、GTFSデータの作成するためのフリーのツールも公開されたほか、2021年には「国土交通データプラットフォーム」にてGTFSデータを公開・管理するためのプラットフォーム「GTFSデータリポジトリ」も開発された。

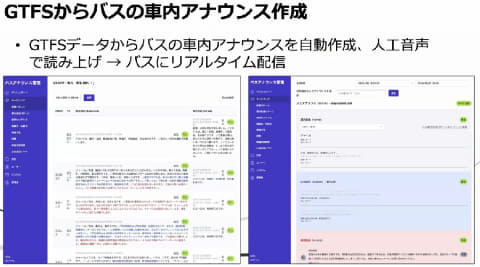

現在、日本においてGTFSは、Google マップだけでなく、「Yahoo!乗換案内」などさまざまな乗換案内サービスや市民発のアプリなどで幅広く利用されているほか、GTFSデータからバスの車内アナウンスを自動作成し、人工音声で読み上げてバス内でリアルタイムに配信する取り組みなども行われている。また、GTFSデータを活用してバス音声広告のオンライン販売や動的更新を行う実証実験も行われており、これによりバスが指定した地点に近付くと臨時出店や特売の情報をアナウンスすることができる。このようにGTFSのデータを作っておけば乗換案内サービスで利用されるだけでなく、今までバス会社が苦労して行っていた手間のかかる作業を自動化したり、サービスを高度化したりすることが可能となる。

このほか、オープンソースのGISソフト「QGIS」用のGTFS可視化プラグイン「GTFS-GO」や、GTFSに対応したオープンソースの経路検索エンジン「OpenTripPlanner」などの利用ツールも公開されており、これらのツールはさまざまな分野で利用されている。伊藤氏は「GTFSはもともとは公共交通の利用者の利便性向上のために作られたものですが、地域の交通の状況を明らかにして政策につなげたり、交通事業者自身がサービスの高度化やDXを図ったりするなど、さまざまな分野に用途が広がってきている状況です」と語った。

公共交通を“愛でる対象”にする「GTFS box」

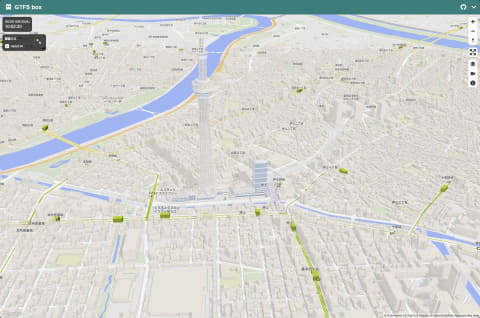

続いて草薙氏が登場し、GTFS boxの概要について説明した。GTFS boxは世界中の公共交通機関のリアルタイムの運行の様子を3Dマップ上で見ることができるGTFS/GTFS Realtimeビューアーで、公共交通の利用者とGTFSの提供者の両方が手軽かつ直感的にデータの内容を確認できるようにすることを目的としている。ソースコードはGitHubリポジトリに公開されている。

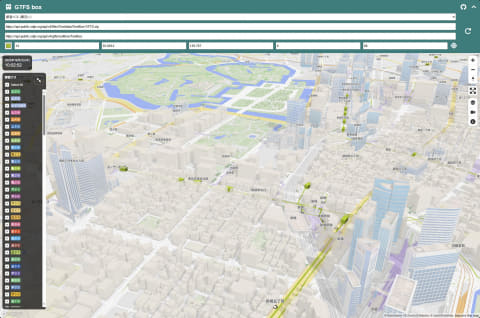

内部的にはMini Tokyo 3Dの最新版をライブラリとして使用したウェブアプリケーションで、鉄道やバスの動きを箱型オブジェクトの移動で表現し、滑らかな動作とリアルな風景が特徴となっている。Mini Tokyo 3Dと同様に、ダイナミックなカメラ視点を楽しむことが可能だ。3D地図上で路線および車両を表示・追跡できるだけでなく、日照や天候、霧なども表示できる。また、国土交通省のデジタルツイン整備プロジェクト「Project PLATEAU」のデータを表示することも可能で、全国213都市のテクスチャ付きの建物データを表示できる。

Mini Tokyo 3Dと異なり、GTFS boxの上部にはデータ入力用インターフェースが設けられており、GTFSデータのZIPファイルおよびGTFS RealtimeのデータのURLを指定することでデータを動的にロードして地図上に可視化できる。デフォルトではサンプルとして都営バスのデータが用意されており、都内を走行するバスの様子をリアルタイムに把握できる。左には系統の一覧リストが並び、表示できる系統を選択できる。バスをクリックするとそのバスが停車するバス停のリストと各バス停の出発時刻の一覧が表示される。なお、GTFS Realtimeのデータが用意されていない場合は、箱型オブジェクトの移動は静的なGTFSデータをもとに時刻表データに沿った動きとなる。

技術的な特徴としては、サーバーを使用せずウェブブラウザー上で動くプログラムのみでGTFS/GTFS Realtimeデータセットのロードやパース、最適化などを行っている点だ。UIの操作性への影響を最小限に抑えるために、ウェブワーカーという仕組みを使って非同期にデータロード処理を行っている。設定したデータセットをロードする場合はマップの表示位置情報を含む一意のURLで指定されるため、あとで同じ表示内容を確認する際や他の人に共有する場合に便利な仕様となっている。

草薙氏によると、GTFS boxで目指しているのは公共交通の俯瞰のしやすさや直感的な把握であり、公共交通を“愛でる対象”にすることだという。また、GTFS/GTFS Realtimeのデータを可視化するという観点ではGISソフトウェアなどさまざまなツールがあるが、GTFS boxはウェブで完結するために情報の共有が簡単であり、GTFS boxではそのメリットを追求した。

開発にあたって苦労したのはGTFSのデータの相関図が複雑だったことで、最初は“穴が開く”ほど眺めて「このデータとこのデータを組み合わせればこういうことができる」といったアイデアを考えた。GTFSデータのZIPファイルの中身は複数のCSVファイルの塊であり、さまざまなカスタマイズに対応するために「必須フィールドと任意フィールドがある」「順番に並んでいるとは限らない」「運行日の解釈が複雑」「多言語対応が複雑」など、さまざまな複雑な課題があった。

草薙氏は今後、オンデマンド交通に対応した拡張仕様である「GTFS-Flex」やアクセシビリティ情報をまとめた「GTFS-Pathways」などの形式の可視化も検討しており、「余裕ができたらウェブネイティブで直感的なUIで操作できるようなデータ作成のサポートツールも作ってみたい」と語った。

公共交通オープンデータを活用したアプリケーションのコンテスト開催

2人の発表のあとは、司会である青山学院大学・教授の古橋大地氏、Mapbox Japan公式アンバサダーでデータ可視化職人のにゃんこそば氏、Mapbox Japanのテクニカルアカウントマネージャーチームディレクターを務める矢澤良紀氏の3名が加わり、パネルディスカッションが行われた。

にゃんこそば氏は2人の講演を聞いた感想として、以下のように語った。

「あらためてGTFSは奥が深いなと。GTFSは内容をしっかり読み解けば比較的にシンプルなデータだと理解していて、そうは言いながらもブラウザーだけでデータのパースから描画まで完結させる草薙さんはすごいなと思いました。リアルタイムの情報をウェブで分かりやすく見せていく面白さも実感できましたし、私は普段、統計データを可視化してみなさんにお届けしているので、OpenTripPlannerを使って到達圏を可視化するとか、いろいろなデータを重ねて重畳分析するとか面白い事例を聞かせていただきましたので、あらためて私もいろいろとチャレンジしてみたくなりました。」

古橋氏はまとめとして、以下のように語った。

「GTFSを公開したい事業者をサポートするツールやコミュニティの充実については、これからも解決していかなければならないと思いますし、GTFSによって業務が楽になるという事例が増えれば、新たに公開する事業者も増えていくと思います。あとはGBFS(シェアサイクルやシェア電動キックボードを対象としたデータフォーマット)などGTFSをベースにした新しいフォーマットが登場するなど、いろいろなものが生まれているので、Mapboxをうまく組み合わせてGTFSを活用したすばらしいサービスをみなさんがどんどん作っていただければうれしいなと思います。」

このほかライトニングトークでは、公共交通オープンデータ協議会(ODPT)事務局の別所正博氏(東洋大学・教授)が登壇し、公共交通オープンデータを活用したアプリケーション開発コンテスト「公共交通オープンデータチャレンジ2025-powered by Project LINKS-」の紹介を行った。ODPTは2015年に設立された公共交通事業者や地方自治体、ICT事業者などから構成される産官学連携の協議会で、交通関連データのオープン化に向けて取り組んでいる。

公共交通オープンデータチャレンジは、同協議会と国土交通省が主催するコンテストで、公共交通オープンデータを含めたさまざまなデータを活用した、地方での課題解決や新しいデータの利活用につながるアプリケーションやサービスを募集。公共交通オープンデータに加えて、国土交通省が公開する「Project LINKS」や「Project PLATEAU」、「ほこなび」(バリアフリー関連のオープンデータ)などの活用も推奨している。

コンテストにあたっては、年を追うごとにデータを公開する事業者数が増えており、2025年度はJR貨物のGTFSデータやデマンド交通のデータなど、101の事業者(GTFSデータリポジトリから公開されたデータを含む総数は470)が時刻表やリアルタイム位置情報などのデータを公開している。賞金総額は300万円で、2025年度の応募期間は2026年1月12日までとなっている。

“地図好き”なら読んでおきたい、片岡義明氏の地図・位置情報界隈オススメ記事

- 新しい地図表現、求む! “主題図”を広く募集するプロジェクト「Map Museum 2026」が始動

- 世界中の交通機関の“動き”、3Dマップ上に可視化。公共交通の運行を愛でるアプリ「GTFS box」で時間が溶けます

- 次世代の地図で社会はどう変わる? 自動運転を支えるダイナミックマッププラットフォームの挑戦

- カーナビ用マップでは情報が足りない! (自動運転ではなく)安全運転のために必要な道路地図データ「SD Map+」開発中

- カーナビの歴史を振り返るイベント開催。これからのナビはどう進化する? 最短ルート至上主義からの脱却が課題?

- ゼンリン、離島地図のトレーディングカード発売。日本の有人離島304島から、まずは第1弾・70島

- 「赤色立体地図で見る日本百名山」をアジア航測が公開。3Dマップで地形の凹凸を一目で把握

- 坂道の勾配を地図上に一覧表示する新機能「サカミチズ」提供開始~MapFan 勾配率を5段階の色分けで表示

- 「ジオ展2025」がビジネス展示会を超越した一体感で熱かった。これはもう地図・位置情報界隈の某同人イベントなのかも

- 「登記所備付地図」の電子データを法務省が無償公開→有志による「変換ツール」や「地番を調べられる地図サイト」など続々登場

- 違う意味で“伊能忠敬界隈”なんです、私達。

- まるで現代の伊能忠敬――その極みにはAIもまだ辿り着けてない!? 地図データ整備の最前線を盛岡で見た

- 「一億総伊能化」を掲げる 青山学院大学・古橋大地教授の授業がレジリエントだった。

- 大学の「地理学科」ってどんなところ? “駒澤地理”の中の人に聞いてみた

- 高校の「地理総合」必修化で、地理教員の有志らがGoogleスライドで教材を共有

- 「れきちず」が話題、開発者の@chizutodesignさんが“地図とデザイン”の魅力を語る

- スマホ位置情報の精度が向上、“高さ”特定可能に。日本で10月より「垂直測位サービス」

- スマホの「北」は「真北」「磁北」どっち? 8月11日「山の日」を前に考えてみよう

INTERNET Watchでは、2006年10月スタートの長寿連載「趣味のインターネット地図ウォッチ」に加え、その派生シリーズとなる「地図と位置情報」および「地図とデザイン」という3つの地図専門連載を掲載中。ジオライターの片岡義明氏が、デジタル地図・位置情報関連の最新サービスや製品、測位技術の最新動向や位置情報技術の利活用事例、デジタル地図の図式や表現、グラフィックデザイン/UIデザインなどに関するトピックを逐次お届けしています。