地図と位置情報

ユーザーのスマホから気圧情報も収集→位置情報ビッグデータの「高さ情報による階層分離」実用化

自治体での「三次元人流データ」活用へ、池袋や八王子などで実証も

2025年9月24日 06:55

MetCom株式会社と株式会社ブログウォッチャーは9月16日、両社が連携して提供する三次元位置情報ビッグデータを活用した「高さ情報による階層分離」技術を実用化したと発表した。

三次元位置情報ビッグデータとは、ブログウォッチャーが提供する位置情報データ取得・活用ツール「プロファイルパスポートSDK」がスマートフォンから取得する気圧情報を、MetComの垂直測位サービス「Pinnacle」で高さ情報に変換することで作成されたビッグデータのこと。これをもとに生成される人流データは「三次元人流データ」と呼ばれる。

Pinnacleは都市の各所に設置された基準点の気圧情報とスマートフォンの気圧情報を比較分析して高精度な高さ情報を推定するサービスで、建物内に特別な測定機器やビーコンなどを設置することなく、高さ情報を得られる。

ブログウォッチャーによると、プロファイルパスポートSDKは国内140種類以上のアプリで採用されており、月間アクティブユーザー数(MAU)は最大3000万に上る。同SDKを使用したアプリ全てで気圧情報を取得しているわけではないが、気圧情報の取得を開始したのは2023年10月ごろだという。

従来の二次元位置情報(緯度・経度)だけでは、例えば駅ナカの地下通路や駅前ペデストリアンデッキの利用者だけ、または駅ビルの特定フロアの利用傾向のみを把握したい場合などにおいて、地上とペデストリアンデッキの区別や、特定フロアと他のフロアとを区別することができなかった。そのために「ペデストリアンデッキ利用者は全体の〇割程度」といった統計と全体データを掛け合わせて推計する手法が一般的だったという。

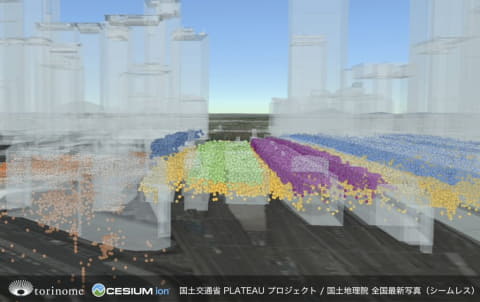

これに対し、このたび実用化した「高さ情報による階層分離」技術を活用することにより、推計作業の手間を省けることに加えて、従来よりも客観的で信頼性の高いデータが得られるようになった。階層分離を行った抽出後のデータは二次元位置情報と同様に扱えるため、人流データの既存の分析ノウハウやツールをそのまま活用することもできる。

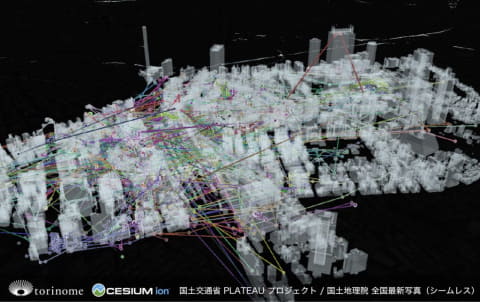

高さ情報を持つ三次元人流データの可能性については国土交通省も着目しており、同省は「令和7年度三次元人流データを活用した課題解決等実証業務」の取り組みを行っている。この取り組みにMetComは、株式会社ホロラボおよびKPMGコンサルティング株式会社とともに参画しており、三次元人流データの認知度拡大および利活用促進に向けて地域行政の課題解決に向けた実証を行ってユースケースの創出を目指す方針としている。具体的には、「高さ情報をもとに駅前の地下道やペデストリアンデッキの歩行者の人流のみを分離して分析する」「駅ビル内の人流および属性の違いをフロア単位で分析する」といった活用方法を挙げている。

実証を行うエリアとしては、二次元人流データでは把握が難しい「駅ビルなどの商業施設やペデストリアンデッキを含む駅周辺の人流」「地下街が張り巡らされた複雑な都市構造を持つエリアの人流」などの観点から、池袋エリア(東京都豊島区)、大手町・丸の内・有楽町エリア(東京都千代田区)、八王子エリア(東京都八王子市)の3エリアで実施する。

MetComとホロラボ、KPMGコンサルティングの3社は上記の実施エリアにおいて自治体と連携しながら、三次元人流データの活用方法の調査・検討や地域課題解決手法の実証、利活用促進に向けた成果報告会開催および対応方策の検討などを共同して実施する予定だ。

“地図好き”なら読んでおきたい、片岡義明氏の地図・位置情報界隈オススメ記事

- 新しい地図表現、求む! “主題図”を広く募集するプロジェクト「Map Museum 2026」が始動

- 世界中の交通機関の“動き”、3Dマップ上に可視化。公共交通の運行を愛でるアプリ「GTFS box」で時間が溶けます

- 次世代の地図で社会はどう変わる? 自動運転を支えるダイナミックマッププラットフォームの挑戦

- カーナビ用マップでは情報が足りない! (自動運転ではなく)安全運転のために必要な道路地図データ「SD Map+」開発中

- カーナビの歴史を振り返るイベント開催。これからのナビはどう進化する? 最短ルート至上主義からの脱却が課題?

- ゼンリン、離島地図のトレーディングカード発売。日本の有人離島304島から、まずは第1弾・70島

- 「赤色立体地図で見る日本百名山」をアジア航測が公開。3Dマップで地形の凹凸を一目で把握

- 坂道の勾配を地図上に一覧表示する新機能「サカミチズ」提供開始~MapFan 勾配率を5段階の色分けで表示

- 「ジオ展2025」がビジネス展示会を超越した一体感で熱かった。これはもう地図・位置情報界隈の某同人イベントなのかも

- 「登記所備付地図」の電子データを法務省が無償公開→有志による「変換ツール」や「地番を調べられる地図サイト」など続々登場

- 違う意味で“伊能忠敬界隈”なんです、私達。

- まるで現代の伊能忠敬――その極みにはAIもまだ辿り着けてない!? 地図データ整備の最前線を盛岡で見た

- 「一億総伊能化」を掲げる 青山学院大学・古橋大地教授の授業がレジリエントだった。

- 大学の「地理学科」ってどんなところ? “駒澤地理”の中の人に聞いてみた

- 高校の「地理総合」必修化で、地理教員の有志らがGoogleスライドで教材を共有

- 「れきちず」が話題、開発者の@chizutodesignさんが“地図とデザイン”の魅力を語る

- スマホ位置情報の精度が向上、“高さ”特定可能に。日本で10月より「垂直測位サービス」

- スマホの「北」は「真北」「磁北」どっち? 8月11日「山の日」を前に考えてみよう

INTERNET Watchでは、2006年10月スタートの長寿連載「趣味のインターネット地図ウォッチ」に加え、その派生シリーズとなる「地図と位置情報」および「地図とデザイン」という3つの地図専門連載を掲載中。ジオライターの片岡義明氏が、デジタル地図・位置情報関連の最新サービスや製品、測位技術の最新動向や位置情報技術の利活用事例、デジタル地図の図式や表現、グラフィックデザイン/UIデザインなどに関するトピックを逐次お届けしています。